6/10. 用全村莫名死去的悲剧否定之前的醉酒狂欢,颇具《弗里达》的黑色幽默,特别是坑杀赵军时剧烈晃动的闪回镜头、手部特写和日军夜宴屠村的摄影风格如出一辙,这出战争与人性的荒诞寓言之所以达不到姜文的深刻,因为创作思路概念化,中景长镜、狭窄空间内大幅度走位传递的情感太单一,暇身上的城主玉佩本该是一个关于谎言的很好线索,可他与城主夫人的纠葛几分钟台词就交代完毕.

用全村莫名死去的悲剧否定之前的醉酒狂欢,颇具《弗里达》的黑色幽默,特别是坑杀赵军时剧烈晃动的闪回镜头、手部特写和日军夜宴屠村的摄影风格如出一辙,这出战争与人性的荒诞寓言之所以达不到姜文的深刻,因为创作思路概念化,中景长镜、狭窄空间内大幅度走位传递的情感太单一,暇身上的城主玉佩本该是一个关于谎言的很好线索,可他与城主夫人的纠葛几分钟台词就交代完毕. 油画光影的表现氛围,例如神婆祈祷神灵、成群的白衣女人拥抱肌肤光泽的裸男,单看的话段落震撼、构图灯光细腻,但期间沉稳的气质和嬉闹元素合在一起就不是滋味.

油画光影的表现氛围,例如神婆祈祷神灵、成群的白衣女人拥抱肌肤光泽的裸男,单看的话段落震撼、构图灯光细腻,但期间沉稳的气质和嬉闹元素合在一起就不是滋味. 女主角的设定又回到了《弗里达》的男权阴影:守家的女人依旧要靠父权留下的规则办事,小雨、红毯包裹表现性欲望的斗争,结尾疯癫后从一半阴影跑向一半光明那头象征希望的童子军,不乏设计但观念陈旧.

女主角的设定又回到了《弗里达》的男权阴影:守家的女人依旧要靠父权留下的规则办事,小雨、红毯包裹表现性欲望的斗争,结尾疯癫后从一半阴影跑向一半光明那头象征希望的童子军,不乏设计但观念陈旧.

如果说上部停留在对疾病本身的探讨和阐释,下部便以宗教为注脚,上帝与爱人的类比成为疾病的一体两面(上帝抛弃天使和人类,爱人抛弃疾病和爱情,皆隐含末日意味),疾病的意义空间向“意义”本身扩张,宗教的先进(倡导死亡)与保守(提倡没有死亡的世界)并存,爱情的嗅觉(身体分子化)与味觉(皮肤液体化)并存.

如果说上部停留在对疾病本身的探讨和阐释,下部便以宗教为注脚,上帝与爱人的类比成为疾病的一体两面(上帝抛弃天使和人类,爱人抛弃疾病和爱情,皆隐含末日意味),疾病的意义空间向“意义”本身扩张,宗教的先进(倡导死亡)与保守(提倡没有死亡的世界)并存,爱情的嗅觉(身体分子化)与味觉(皮肤液体化)并存. 从爱情谈及宗教(或曰反之),天使成为传播中介,千禧年后的混沌成为“重建”世界秩序的契机,而更为重要的则是对人类关系(个体/群体)的修复,当作为先知的凡人将私爱升华至博爱,选择尘世疾病和痛苦,选择成为“感受”的载体,选择成为“世界公民”,宗教学(或被戏谑地称为天使学)意义对人类来说还剩下多少——或许比“上帝已死”的论断更觉残冷,但是“疾病带走了我们很多人,但不是全部.

从爱情谈及宗教(或曰反之),天使成为传播中介,千禧年后的混沌成为“重建”世界秩序的契机,而更为重要的则是对人类关系(个体/群体)的修复,当作为先知的凡人将私爱升华至博爱,选择尘世疾病和痛苦,选择成为“感受”的载体,选择成为“世界公民”,宗教学(或被戏谑地称为天使学)意义对人类来说还剩下多少——或许比“上帝已死”的论断更觉残冷,但是“疾病带走了我们很多人,但不是全部. 世界只会向前发展,我们都将成为公民.

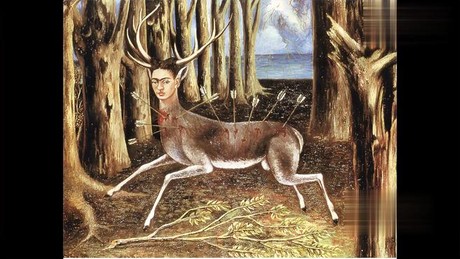

世界只会向前发展,我们都将成为公民. ”弗里达·卡罗(Frida Kahlo,1907年7月6日—1954年7月13日),本名Magdalena Carmen Frieda Kahlo y Calderón,墨西哥画家.

”弗里达·卡罗(Frida Kahlo,1907年7月6日—1954年7月13日),本名Magdalena Carmen Frieda Kahlo y Calderón,墨西哥画家.

电影

剧集

综艺

动漫

专题

明星